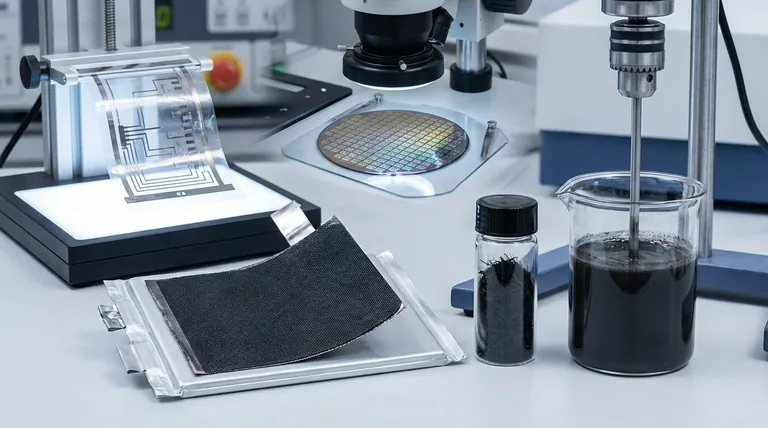

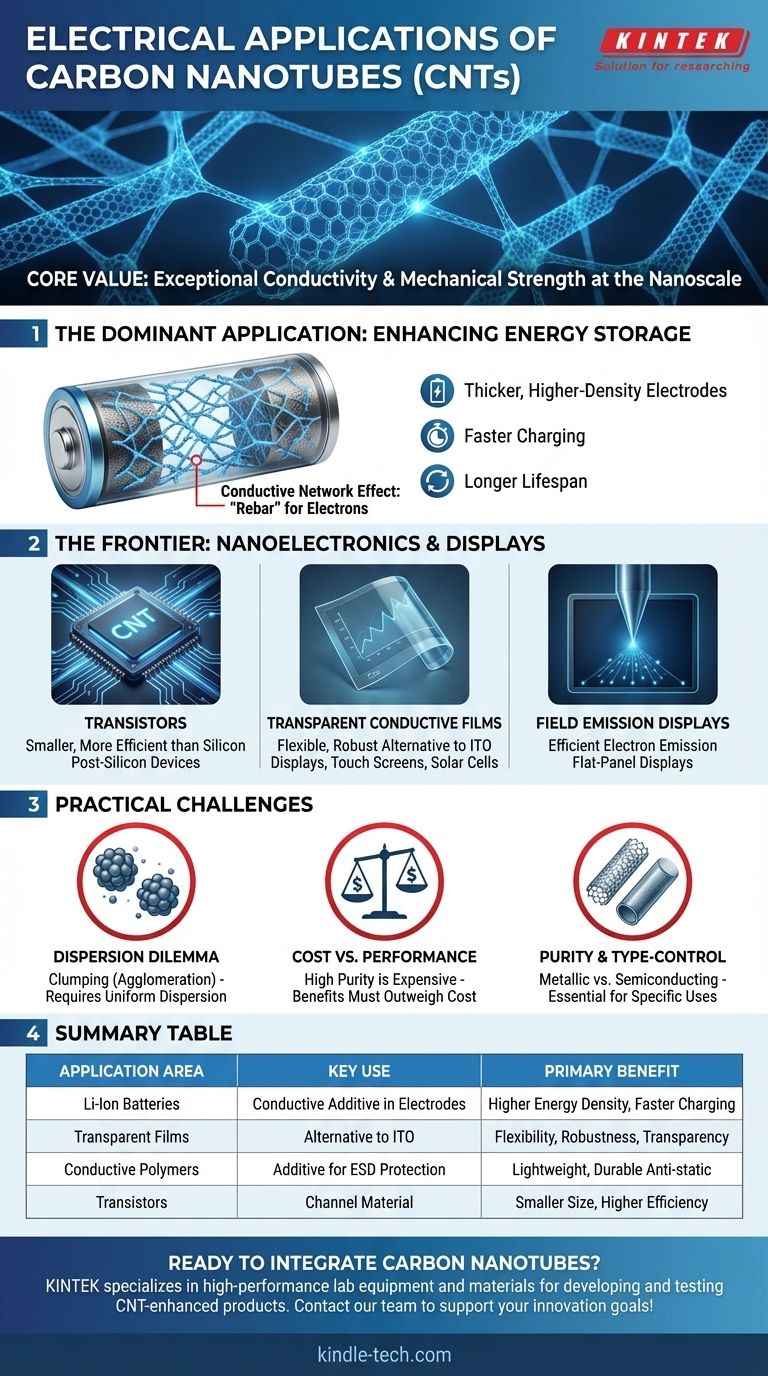

在电气应用中,碳纳米管(CNTs)主要因其在纳米尺度上卓越的导电性和机械强度而受到重视。 它们目前最重要的商业用途是作为锂离子电池电极中的导电添加剂。除此之外,它们还被集成到先进电子设备中作为晶体管和透明薄膜,并被用于为各种行业制造新型导电聚合物和复合材料。

尽管碳纳米管经常被寄予未来化的展望,但其目前最重要的电气应用并非作为主要导体,而是作为关键的添加剂。通过在其他材料内部创建高效的导电网络,碳纳米管能够提升从电池到先进聚合物等各个方面的性能。

主要应用:增强储能

碳纳米管最成熟和最广泛的电气应用是在储能领域,特别是在锂离子电池中。它们不是主要材料,而是强大的赋能者。

碳纳米管如何革新锂离子电池

碳纳米管以很小的重量百分比被引入电池的正极和负极中。它们充当导电添加剂,从根本上改善了电极传输电子的能力。

与需要更高负载量且效果较差的传统添加剂(如炭黑)相比,这是一种根本性的改进,因为炭黑还会阻碍离子流动。

导电网络效应

碳纳米管具有极高的长径比(它们非常长且细)。这使得它们能够在极低的浓度下形成一个渗透网络——一个用于电子传输的互连三维网格。

可以将其想象成在混凝土中添加钢筋以增加强度;碳纳米管在电极材料内部创建了导电的“钢筋”,确保其每个部分都电气相连。

实现更厚、更高密度的电极

电池设计中的一个关键瓶颈是:当电极变厚以容纳更多能量时,其内部电阻会增加,从而损害性能。

由于碳纳米管提供了如此卓越的导电性,它们使制造商能够在不牺牲性能的情况下设计更厚的电极。这直接转化为具有更高能量密度的电池(在相同空间内容纳更多电量)。

改善性能和寿命

碳纳米管创建的稳固导电网络还为电极在充放电循环期间提供了机械稳定性。这带来了更好的容量保持率、更快的充电能力以及更宽的工作温度范围。

前沿领域:纳米电子学和显示器

尽管电池目前代表了最大的市场,但对于硅材料接近物理极限的下一代电子设备而言,碳纳米管是一种关键材料。

下一代芯片的晶体管

单个半导体碳纳米管可用于制造比硅基晶体管小得多且能效更高的晶体管。

研究重点是将基于碳纳米管的器件与传统的微电子工艺(CMOS)集成,为融合两种材料优势的超大规模集成电路铺平道路。

透明导电薄膜(TCFs)

可以将碳纳米管网络沉积成薄膜,这种薄膜既具有导电性又具有光学透明性。

这使其成为易碎的氧化铟锡(ITO)在柔性显示器、触摸屏和太阳能电池等应用中的有前景的、更灵活、更坚固的替代品。

场发射显示器

当施加电场时,碳纳米管的尖端会非常有效地发射电子。这种特性被应用于场发射应用中,包括新型平板显示器和截面 SEM 成像。

理解实际挑战

碳纳米管的卓越性能并非没有实施挑战。了解这些权衡对于成功应用至关重要。

分散难题

从本质上讲,单个纳米管之间具有很强的吸引力,并且倾向于聚集在一起(团聚)。分散不良的团块充当缺陷而非导电网络。

在主体材料(如电池浆料或聚合物)中实现均匀分散是释放其电气优势的最关键因素,也是工业诀窍的主要研究领域。

成本与性能

高纯度碳纳米管仍然比传统导电添加剂更昂贵。只有当性能提升——例如更高的能量密度或卓越的 ESD 防护能力——带来的竞争优势超过增加的材料成本时,使用它们才合理。

纯度和类型控制

碳纳米管可以是金属性或半导体性,单壁或多壁。透明薄膜应用所需的碳纳米管类型与用于电池阳极的类型不同。

能够控制这些特性并以高纯度生产的制造工艺对于先进电子设备至关重要,但这增加了复杂性和成本。

为您的目标做出正确的选择

有效利用碳纳米管的方式完全取决于您的具体工程目标。

- 如果您的主要重点是提高电池性能: 将碳纳米管用作导电添加剂,以增强电极的导电性,从而实现更高的能量密度和更快的充电速率。

- 如果您的主要重点是制造导电塑料或复合材料: 引入低重量百分比的碳纳米管,以在聚合物中实现可靠的静电放电(ESD)保护或抗静电特性。

- 如果您的主要重点是下一代电子设备或显示器: 探索高纯度碳纳米管,用于制造坚固的透明导电薄膜或作为后硅晶体管的沟道材料。

归根结底,有效利用碳纳米管在于利用其独特的纳米级特性来解决宏观工程挑战。

摘要表:

| 应用领域 | 碳纳米管的关键用途 | 主要益处 |

|---|---|---|

| 锂离子电池 | 电极中的导电添加剂 | 更高的能量密度、更快的充电速度、更长的使用寿命 |

| 透明导电薄膜 | 显示器和太阳能电池的 ITO 替代品 | 柔韧性、坚固性、透明度 |

| 导电聚合物/复合材料 | 用于 ESD 防护的添加剂 | 轻质、持久的抗静电特性 |

| 晶体管和纳米电子学 | 后硅器件的沟道材料 | 更小的尺寸、更高的效率 |

准备将碳纳米管集成到您的下一代电气应用中了吗? KINTEK 专注于高性能实验室设备和材料,包括用于开发和测试碳纳米管增强产品的先进解决方案。无论您是优化电池电极还是制造柔性电子设备,我们的专业知识都能帮助您取得卓越成果。立即联系我们的团队,讨论我们如何支持您的创新目标!

图解指南

相关产品

- 锂电池铝箔集流体

- 电池实验室应用高纯度锌箔

- RRDE 旋转圆盘(圆环圆盘)电极 / 兼容 PINE、日本 ALS、瑞士 Metrohm 玻碳铂

- 工业应用高纯度钛箔和钛板

- 磁力搅拌棒定制PTFE特氟龙制造商