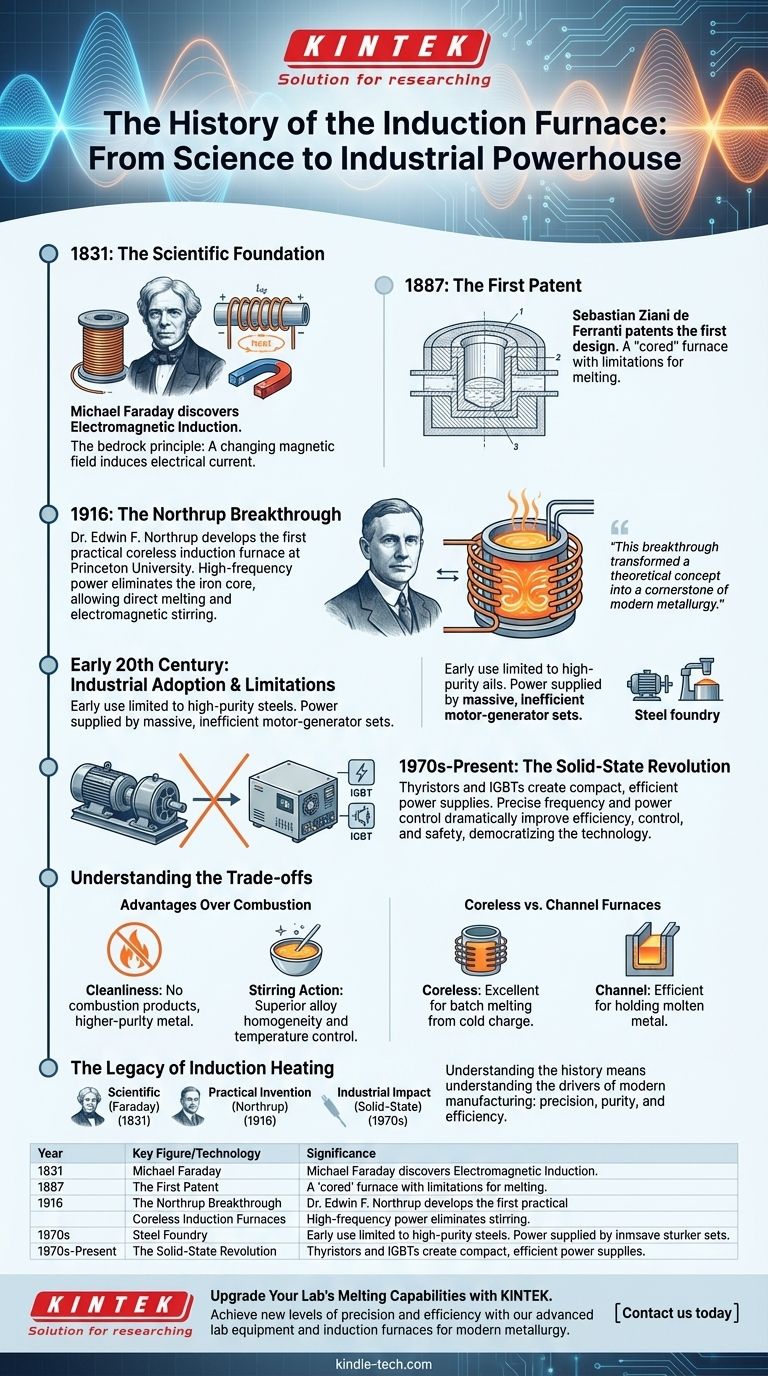

现代感应炉并非单一发明家的产物,而是建立在基本科学发现之上的演变。其概念起源可以追溯到19世纪末塞巴斯蒂安·齐亚尼·德·法兰蒂(Sebastian Ziani de Ferranti)的专利,但第一个真正实用的高频工业熔炉是由埃德温·F·诺斯鲁普博士(Dr. Edwin F. Northrup)于1916年在普林斯顿大学开发的。这一突破将一个理论概念转变为现代冶金学的基石。

感应炉的历史是将电磁感应这一物理原理转变为工业动力的故事。它的演变是由对更清洁、更可控、更高效的金属熔炼方法的不断追求所驱动的,这段历程跨越了从大学实验室到全球制造业核心的距离。

科学基础:从理论到应用

要了解熔炉的历史,我们必须首先了解使其成为可能的基础科学。整个概念都建立在一个在第一个熔炉被构思出来几十年之前就已做出的发现之上。

感应原理(1831年)

1831年,科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)发现了电磁感应原理。他证明了变化的磁场可以在不进行任何物理接触的情况下,在附近的导体中感应出电流。这一发现是感应技术的绝对基石。

将感应与热量联系起来

感应电流,被称为涡流(eddy currents),本身对熔化没有直接作用。然而,当它们流过金属等导电材料时,会遇到电阻。这种电阻会产生强烈的热量,这种现象被称为焦耳热(Joule heating)。感应炉巧妙地利用了这一效应。

工业熔炉的诞生

在确立了科学原理之后,下一步就是设计一个实用的设备。这花费了几十年时间和多位先驱者的努力。

第一个专利(1887年)

英国电气工程师塞巴斯蒂安·齐亚尼·德·法兰蒂(Sebastian Ziani de Ferranti)首次为基于感应原理的熔炉设计申请了专利。他的设计设有一个被初级线圈包围的铁芯,概念上类似于变压器。尽管这是关键的第一步,但这种“有芯”或“通道式”熔炉设计存在局限性,当时并未被广泛用于熔化。

诺斯鲁普的突破(1916年)

真正的转折点来自美国埃德温·F·诺斯鲁普博士(Dr. Edwin F. Northrup)。他开发了第一个实用的无芯感应炉(coreless induction furnace)。通过使用高频电源,他消除了对铁芯的需求,使得装有金属的坩埚可以直接放置在感应线圈内部。

这种设计在熔化方面更加通用和高效,因为它允许熔融金属内部产生强烈的搅拌作用,确保了均匀的混合和温度。诺斯鲁普的工作被广泛认为是现代感应炉的诞生。

演变与工业应用

继诺斯鲁普发明之后,感应炉开始稳步融入工业,这一过程因电源技术的不断改进而加速。

早期工业应用

在20世纪早期,感应炉昂贵且复杂。它们的使用主要局限于生产高纯度的特种钢和有色合金,在这些应用中,防止燃烧副产物(如碳)的污染至关重要。

电机-发电机时代

几十年来,无芯炉所需的高频电源是由大型、复杂的电机-发电机组(motor-generator sets)提供的。这些设备庞大、效率低下,需要大量的维护,限制了感应熔炼操作的规模和成本效益。

固态革命(20世纪70年代至今)

晶闸管(thyristor)和后来的绝缘栅双极晶体管(IGBT)的发明改变了一切。这些固态器件使得制造出紧凑、可靠且高效的电源成为可能。

工程师现在可以精确控制熔炉的频率和功率,极大地提高了能源效率、熔炼控制和操作安全性。这场革命使得感应熔炼对更广泛的铸造厂和应用在经济上变得可行。

了解权衡

感应炉的应用是由其相对于旧技术的明显优势所驱动的,尽管它最初也面临挑战。

与燃烧炉相比的优势

应用的主要驱动力是感应加热固有的清洁性。与燃烧燃料的冲天炉或反射炉不同,感应加热不会将任何燃烧产物带入熔体。这带来了更高纯度的金属。

此外,电磁力产生了自然的搅拌作用,带来了优异的合金均匀性和精确的温度控制,这些在燃料加热的熔炉中难以实现。

早期局限性

早期采用的主要障碍是成本和复杂性。电气基础设施和复杂的电源比简单的冲天炉昂贵得多。与高炉等传统大批量熔炼方法相比,早期熔炉的熔炼能力也有限。

无芯炉与通道炉

两种主要的历史发展路线——无芯炉和通道炉——服务于不同的目的。由诺斯鲁普完善的无芯炉擅长冷料的批次熔炼。更接近法兰蒂最初概念的通道炉在将大量金属保持在熔融状态或用于连续双联操作方面效率更高。

感应加热的遗产

了解感应炉的历史,就是了解现代制造业的驱动力:精度、纯度和效率。

- 如果您的主要关注点是科学原理: 故事始于法拉第1831年发现的电磁感应,即能量的非接触式传递。

- 如果您的主要关注点是第一个实用发明: 埃德温·诺斯鲁普博士于1916年发明的无芯高频熔炉是现代工业工具的明确起点。

- 如果您的主要关注点是广泛的工业影响: 20世纪70年代至今固态电源的发展使这项技术普及化,使其成为当今高效和精确的标准。

从19世纪的科学奇观,感应炉已经发展成为塑造我们周围金属世界的不可或缺且高度精炼的工具。

摘要表:

| 关键里程碑 | 年份 | 关键人物/技术 | 意义 |

|---|---|---|---|

| 电磁感应原理 | 1831 | 迈克尔·法拉第 | 所有感应加热的科学基础 |

| 第一个专利 | 1887 | 塞巴斯蒂安·齐亚尼·德·法兰蒂 | 感应炉的第一个概念设计 |

| 第一个实用无芯炉 | 1916 | 埃德温·F·诺斯鲁普博士 | 现代工业感应炉的诞生 |

| 固态革命 | 1970年代至今 | 晶闸管和IGBT技术 | 实现了紧凑、高效和可靠的电源 |

使用 KINTEK 升级您的实验室熔炼能力

正如感应炉从科学原理演变为工业动力一样,有了合适的设备,您的实验室也可以达到新的精度和效率水平。KINTEK 专注于先进的实验室设备和耗材,提供可靠的感应炉,以实现现代冶金和材料科学所必需的纯度、温度控制和均匀性。

无论您是熔炼特种合金、进行研究还是优化生产工艺,我们的解决方案都能满足您的特定实验室需求。请立即联系我们,讨论我们的感应炉如何改变您的操作并推动您的成功向前发展。

图解指南