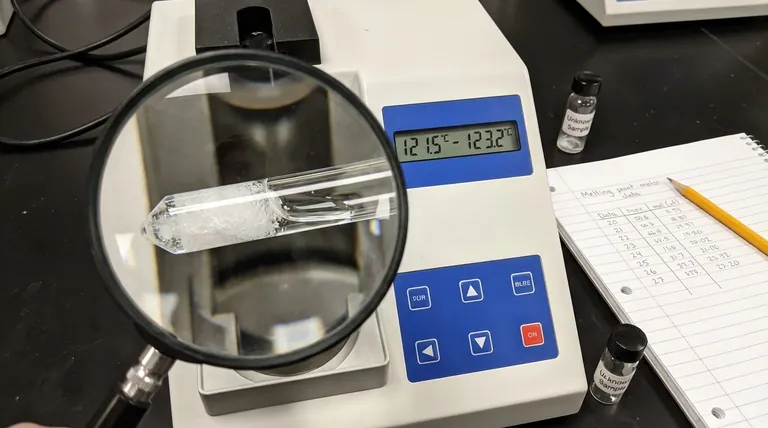

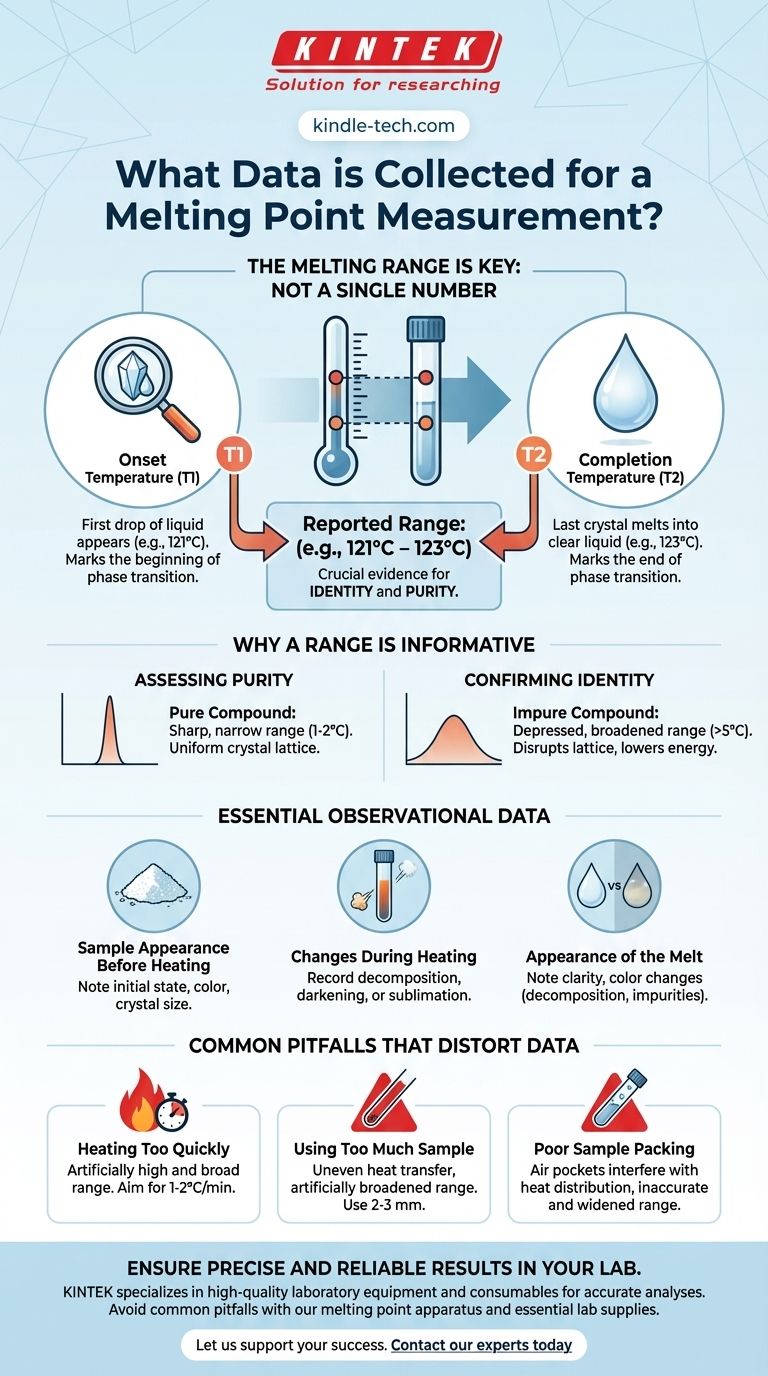

在实践中,收集到的熔点测量基本数据是一个温度范围,而不是一个单一的数值。 这个范围由两个关键点组成:第一滴液体出现时的温度(熔化开始)和固体最后一点晶体熔化成澄清液体时的温度(熔化完成)。

收集熔点范围的核心目的是将其用作强大的诊断工具。这些数据同时为结晶固体的身份和纯度提供了关键证据。

熔程的两个关键数据点

熔点更准确地应描述为熔程。这个范围的质量提供了最有价值的信息。

起始温度 (T1)

这是记录的第一个温度。它是观察到固体样品中出现第一滴液体时的确切点,通常表现为晶体的“出汗”现象。该温度标志着相变的开始。

完成温度 (T2)

这是记录的第二个也是最后一个温度。它代表最后一个固体颗粒熔化,使整个样品成为透明液体的点。这标志着相变的结束。

数据的报告方式

最终数据始终报告为一个范围,将起始温度放在第一位,完成温度放在第二位。例如,结果将记录为 121°C – 123°C。

为什么这个范围比单点信息量更大

单一的温度值提供的背景信息非常有限。该范围的特性——特别是其宽度及其与已知值的吻合程度——使其测量如此有用。

评估纯度

熔程的宽度是物质纯度的主要指标。一种纯结晶化合物将具有非常尖锐、狭窄的熔程,通常只跨越 1-2°C。

杂质的存在会破坏化合物均匀的晶格结构。这种破坏降低了开始分解结构所需的能量,从而导致熔程降低(变低)和展宽(变宽)。

确认身份

将测得的熔程与文献值(纯物质的公认熔点)进行比较。如果实验确定的范围尖锐、狭窄并与文献值匹配,则为您的化合物是您所认为的物质提供了强有力的证据。

必须记录的基本观察数据

除了两个温度之外,彻底的分析还包括记录关键的视觉观察结果,这些结果为数据提供了关键的背景信息。

加热前样品的外观

记录样品的初始状态和颜色。它是白色结晶粉末吗?晶体是大还是小?这可以作为任何发生变化的基线。

加热过程中的变化

记录除简单熔化之外的任何现象至关重要。样品可能会分解,表现为变黑、焦化或气体逸出。它也可能升华,直接从固体变成气体而消失。

熔融后的外观

当样品熔化时,注意液体的外观。纯净的样品应产生澄清、无色的液体(除非化合物本身有颜色)。浑浊或颜色变化可能表明分解或存在不溶性杂质。

扭曲数据的常见陷阱

准确的数据收集取决于避免常见的操作错误。这些错误可能会使您的结果产生误导或无效。

加热过快

这是最常见的错误。如果样品加热过快,温度计读数将跟不上样品的实际温度。这种滞后会导致观察到的熔程被人为地偏高和偏宽。每分钟 1-2°C 的速率是标准的。

使用过多样品

毛细管内样品过载会导致样品内部热量传递不佳和不均匀。这会导致样品的不同部分在不同时间熔化,从而人为地扩大熔程。少量细粉(高 2-3 毫米)就足够了。

样品填充不良

如果样品没有紧密地填充在毛细管底部,气穴会干扰热量分布。这也会导致不准确和扩大的熔程。

解释您的结果

收集数据后,解释完全取决于您的分析目标。

- 如果您的主要重点是确定纯度: 与文献值一致的狭窄熔程(1-2°C)表明纯度很高。低于文献值的宽范围(例如 > 5°C)表明存在大量杂质。

- 如果您的主要重点是鉴定未知物: 与已知化合物的文献值精确匹配的尖锐熔程,是其身份的有力佐证。

- 如果您观察到分解或升华: 您记录的温度应报告为“分解点”或“升华温度”,而不是真实的熔点,因为它反映了热不稳定性。

最终,仔细收集熔点范围是一种基本、高效且数据丰富的技术,可用于表征任何结晶固体。

总结表:

| 关键数据点 | 描述 | 意义 |

|---|---|---|

| 起始温度 (T1) | 出现第一滴液体时的温度 | 标志着熔化的开始 |

| 完成温度 (T2) | 最后一个晶体熔化时的温度 | 标志着相变的结束 |

| 报告范围 (T1 – T2) | 完整的熔程(例如,121°C – 123°C) | 指示纯度(范围窄 = 纯)和身份(与文献匹配) |

| 观察数据 | 视觉变化(分解、颜色、清晰度) | 为热稳定性和杂质检测提供背景信息 |

确保您的实验室结果精确可靠。

准确的熔点测量是鉴定化合物和确认其纯度的基础。KINTEK 专注于提供高质量的实验室设备和耗材,旨在提供您的分析所需的精度和可靠性。从熔点仪到基本实验室用品,我们的产品可帮助您避免不均匀加热和温度滞后等常见陷阱。

让我们支持您的实验室取得成功。 立即联系我们的专家,找到满足您特定需求的完美设备,并在每次实验中获得一致、可信赖的数据。

图解指南

相关产品

- 实验室试验筛和振动筛分机

- 真空感应熔炼旋转系统电弧熔炼炉

- 实验室高压卧式灭菌器 蒸汽灭菌器 供实验室使用

- 实验室用台式快速蒸汽灭菌器 35L 50L 90L

- 定制PTFE特氟龙网筛制造商,用于PTFE网筛F4筛分器