简而言之,烧结温度并非单一数值,而是一个经过仔细选择的范围,主要由材料的熔点以及零件所需的最终性能(如密度和强度)决定。作为一项基本规则,固态烧结的理想温度通常落在材料绝对熔化温度(以开尔文测量)的50%到90%之间。

确定烧结温度的核心挑战在于找到一个“最佳点”,它能提供足够的热能使原子结合颗粒(致密化),但又不过量,以免引起熔化、变形或导致最终产品强度降低的不良晶粒生长。

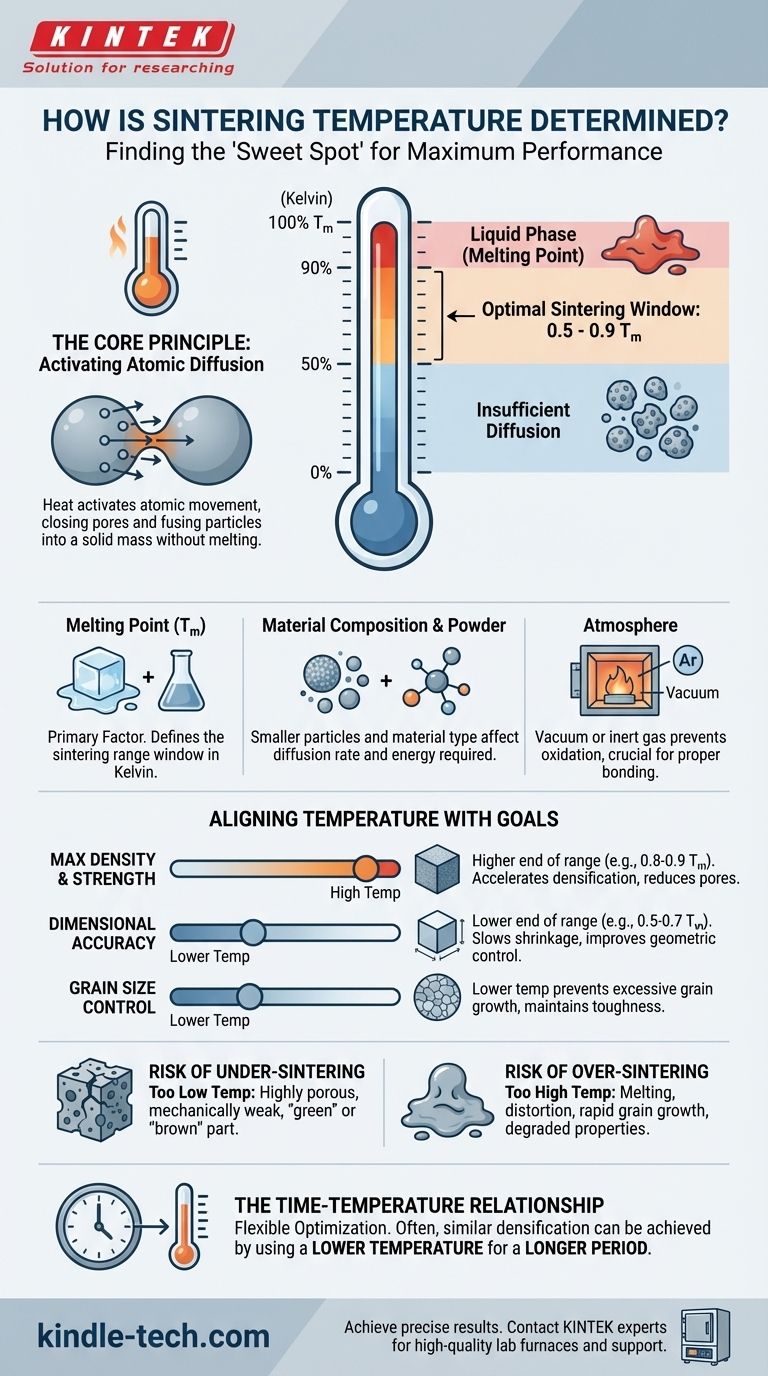

核心原理:激活原子扩散

烧结的工作原理是将压实的粉末加热到一定程度,使原子能够在颗粒边界之间移动或扩散。这种原子运动会封闭颗粒之间的孔隙,将它们熔合成为一个坚固、致密的整体。温度是这一过程的主要催化剂。

熔点(T_m)的作用

影响烧结温度最关键的因素是材料的熔点。广泛接受的0.5至0.9 T_m(开尔文)范围定义了固态扩散足够显著以结合颗粒而不使其熔化的窗口。

低于此范围,原子运动过于缓慢,无法有效致密化。高于此范围,则有进入液相的风险,这会从根本上改变过程并可能损坏零件的形状。

材料成分和粉末特性

特定的“粉末类型”决定了其扩散行为。金属由于其金属键,通常比陶瓷更容易发生原子运动,而陶瓷具有强的共价键或离子键,通常需要相对更高的温度。

此外,较小的颗粒尺寸具有更高的表面能。这为烧结提供了驱动力,通常允许在较低温度或较短时间内实现有效致密化,相比于较粗的粉末。

烧结气氛

炉内的气体环境也是一个关键参数。通常使用真空或惰性气体(如氩气)来防止氧化,氧化会抑制适当的结合。在某些情况下,使用反应性气氛以在烧结过程中实现特定的化学变化。

将温度与预期结果对齐

烧结窗口内温度的选择是基于最终产品要求的战略性决策。

最大化密度和强度

为了获得尽可能高的密度和机械强度,工程师通常会将温度推向烧结窗口的上限。较高的热量加速扩散,导致孔隙更彻底地消除和颗粒之间更强的结合。

保持尺寸精度

如果主要目标是精确的最终尺寸,则可能更倾向于较低的温度。烧结总是涉及收缩,而较高的温度会导致更快且有时更不可预测的收缩。使用较低的温度可以减缓这一过程,从而更好地控制最终零件的几何形状。

控制晶粒尺寸

温度对最终的微观结构,特别是晶粒尺寸有直接影响。高温和长时间的保温会促进晶粒生长,其中较小的晶粒合并成较大的晶粒。虽然这有助于致密化,但过大的晶粒会使材料更脆。对于需要韧性的应用,通常使用较低的温度来保持细晶粒结构。

理解权衡

选择烧结温度是一个平衡行为,错误的选择会带来明显的后果。

欠烧结的风险(温度过低)

如果温度过低,原子扩散将不足。由此产生的零件将高度多孔、机械强度弱,并且可能无法熔合成为一个连贯的物体。这通常被称为“生坯”或“棕色”零件。

过烧结的风险(温度过高)

超过最佳温度可能是灾难性的。材料可能开始熔化,导致零件下垂、变形或完全失去形状。它还会导致快速的晶粒生长,这会严重降低韧性和抗疲劳性等机械性能。

时间-温度关系

时间和温度是相互依存的变量。通常可以通过较低的温度和较长的时间来实现相似的致密化水平。这种关系为工艺工程师提供了灵活性,以优化特定结果,例如最小化能源成本或控制晶粒尺寸。

为您的目标做出正确选择

最终,确定精确的温度是理论知识和经验测试的结合。

- 如果您的主要重点是最大强度和密度:瞄准材料烧结窗口的上限(例如,0.8-0.9 T_m),但要监测微观结构以防止过度晶粒生长。

- 如果您的主要重点是高精度和尺寸控制:使用烧结窗口的下限(例如,0.5-0.7 T_m),并考虑延长保温时间以达到必要的密度。

- 如果您正在使用新材料或合金:从理论计算开始,查阅相图以确定固相线温度,并使用膨胀计等实验方法来确定活性致密化范围,然后再进行迭代测试。

掌握烧结温度是平衡原子能量与结构控制以实现您的特定工程目标的关键。

总结表:

| 因素 | 对烧结温度的影响 |

|---|---|

| 材料熔点 (T_m) | 主要因素;设定范围(开尔文下0.5-0.9 T_m)。 |

| 所需密度/强度 | 较高温度(范围上限)可最大化密度。 |

| 尺寸精度 | 较低温度(范围下限)可改善控制。 |

| 粉末颗粒尺寸 | 较小颗粒可在较低温度下有效烧结。 |

| 气氛(例如,真空) | 防止氧化,允许在目标温度下进行适当结合。 |

为您的实验室实现精确的烧结结果。选择正确的温度对于生产坚固、耐用且尺寸精确的烧结零件至关重要。KINTEK 专注于提供您所需的高质量实验室炉和专家支持,以完善您的烧结工艺。立即联系我们的专家,讨论您的具体材料和应用目标。

图解指南