熔点测定的准确性主要受两大类因素影响:样品本身的内在纯度以及用于测量的实验技术。在所有技术因素中,样品加热的速率是最常见的误差来源,通常会导致人为偏高和过宽的熔程。

准确的熔点不仅仅是一个数字;它是物质特性和纯度的双重指标。可靠测量的关键是缓慢且均匀地加热少量、细粉末状的样品,以便精确观察其从固体完全转变为液体所需的温度范围。

样品纯度的基础作用

影响物质熔点的最重要因素是其化学组成。理想的熔点是纯净、结晶物质的物理常数。

纯物质的熔点

纯净的结晶固体具有高度有序、紧密堆积的晶格。需要特定的热能才能打破这种稳定的结构。

这导致了一个尖锐、狭窄的熔程,通常小于 1°C,这是纯净化合物的标志。

杂质如何导致熔点降低

杂质会破坏晶格的均匀结构。这会引入缺陷,并削弱将化合物结合在一起的分子间作用力。

克服这些较弱的作用力所需的能量更少,导致物质在比其纯净形式更低的温度下开始熔化。这种现象被称为熔点降低。

为什么杂质会拓宽熔程

随着主要化合物开始熔化,杂质在剩余的固体中变得更加集中。这种浓度的增加进一步降低了剩余固体的熔点。

这个过程会一直持续,直到所有固体消失,从而形成一个可能跨越几度的宽熔程。宽范围是样品不纯的经典指标。

实验技术的关键重要性

即使使用纯净的样品,不良的技术也容易导致不准确的结果。目标是确保温度计读出的温度始终是样品的真实温度。

加热速率

这是最关键的操作因素。如果您加热样品过快,温度计的读数将落后于样品的实际温度。

样品似乎在高于其真实熔点的温度下熔化,并且由于温度变化太快而无法准确记录起始和结束点,因此熔程会显得人为地宽。在预期熔点附近以每分钟 1-2°C 的速率加热是准确读数的标准。

正确的样品制备

毛细管中样品的物理状态对均匀传热至关重要。

样品必须是干燥的细粉末。大晶体不易堆积且加热不均匀。粉末应被紧密压实,高度仅为 2-3 毫米,以确保整个样品同时达到相同的温度。

温度计校准和放置

未校准的温度计可能是系统误差的重要来源。必须使用经过校准的仪器或使用已知标准对其进行校准。

温度计的球泡必须正确放置在毛细管旁边,确保它们在加热块中处于同一水平。这保证了所测量的温度是样品所经历的温度。

常见陷阱和注意事项

了解潜在的误差来源是正确解释结果的关键。

速度与准确性的权衡

在实践中,通常会进行快速的初步扫描以找到近似熔点。这可以节省时间。

一旦知道了近似范围,就会使用第二个单独的样品进行缓慢、仔细的测定。您绝不能重复使用已熔化的样品,因为它可能已分解。

误解分解

有些化合物在加热时不会熔化,而是会分解。这通常伴随着颜色变化,例如变黑或焦化,或气体的逸出。

记录这种观察非常重要,因为分解温度也是一个特征物理性质,与熔点不同。

观察的主观性

确定出现第一滴液体(范围的开始)和最后一块晶体消失(范围的结束)的确切时刻需要仔细观察。

这引入了一定程度的人为主观性。最佳做法是在所有测量中保持定义这两个点的一致性。

为您的目标做出正确的选择

您的实验目标决定了熔点测定所需的精度水平。

- 如果您的主要重点是鉴定未知化合物: 您需要对纯化后的样品进行尖锐、狭窄的熔程,以便自信地将其与文献值匹配。混合熔点测试是最终的确认方法。

- 如果您的主要重点是评估已知物质的纯度: 与公认的文献值相比,降低和拓宽的熔程是存在杂质的有力指标。

- 如果您的主要重点是获得可发表的、高度准确的值: 您必须使用经过校准的温度计、非常慢的加热速率(1°C/分钟),并进行多次实验以确保可重复性。

最终,仔细测量的熔点仍然是表征固体有机化合物最可靠和最易获得的工具之一。

总结表:

| 因素类别 | 关键考虑因素 | 对熔点的影响 |

|---|---|---|

| 样品纯度 | 结晶固体的纯度 | 纯样品尖锐熔化(<1°C 范围);杂质使熔点降低并拓宽范围。 |

| 实验技术 | 加热速率(关键) | 快速加热(>1-2°C/分钟)会导致人为偏高/宽范围;慢速加热确保准确性。 |

| 样品制备 | 干燥、细粉末,紧密压实 | 确保均匀传热;制备不当会导致熔化不均匀。 |

| 仪器 | 温度计校准和放置 | 未校准的温度计会引起系统误差;正确放置可确保样品温度真实。 |

在您的实验室中实现精确可靠的熔点测定。

在 KINTEK,我们专注于高质量的实验室设备和耗材,旨在支持准确的热分析。无论您是鉴定未知化合物、评估纯度,还是准备用于发表的样品,正确的工具对于成功至关重要。

我们系列经过校准的熔点仪和支持用品可确保均匀加热、精确的温度控制和可重复的结果——帮助您避免加热速率错误和样品制备不当等常见陷阱。

让 KINTEK 成为您精度的合作伙伴。 立即联系我们,讨论您的具体实验室需求,并了解我们的解决方案如何提高您的熔点分析的准确性和效率。

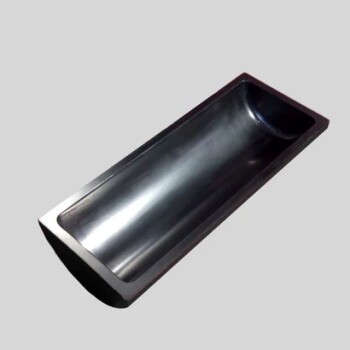

图解指南