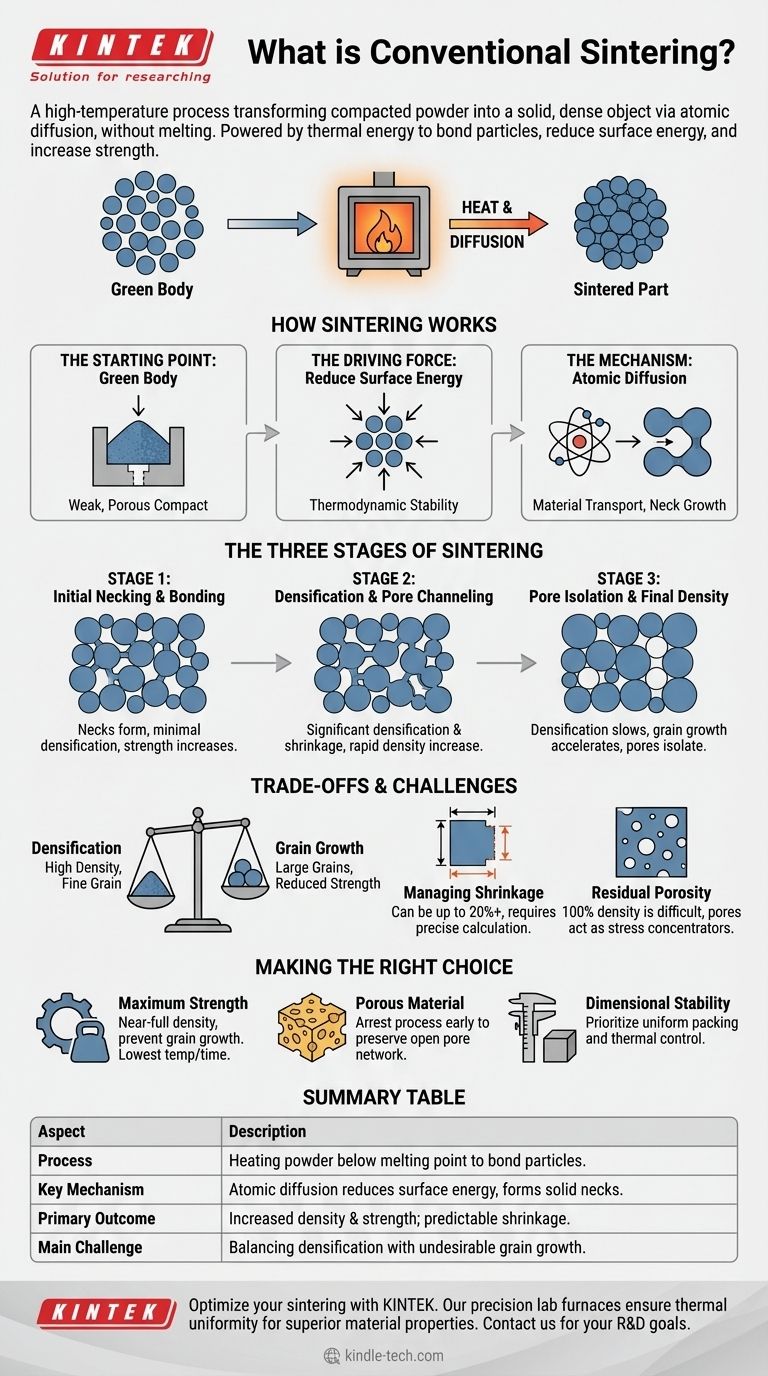

从本质上讲,常规烧结是一种高温过程,用于在不熔化的情况下将压实的粉末转化为固体、致密的物体。通过将“生坯”(弱结合的粉末压块)加热到特定温度,单个颗粒会熔合在一起,从而减少孔隙率并极大地提高材料的强度和密度。

常规烧结的核心原理是利用热能驱动原子扩散。这个过程将颗粒粘合在一起,使表面能最小化,并使部件收缩,有效地将易碎的粉末形状转变为坚固的工程材料。

烧结如何将粉末转化为固体

常规烧结是粉末冶金和陶瓷加工的基石。它通过热力学驱动,在微观层面上从根本上改变材料的结构。

起点:“生坯”

该过程始于粉末压块,通常称为生坯。这是通过将粉末压入模具而形成的所需形状。

尽管具有形状,但生坯在机械上是脆弱的,并且颗粒之间充满了空隙,即孔隙率。

驱动力:降低表面能

细粉末具有大量的表面积,这是一种能量不稳定的状态。自然界总是寻求最低的能量状态。

烧结提供了系统所需的能量,通过将颗粒粘合在一起并消除它们之间的孔隙来减少其总表面积。这种能量的降低是该过程的基本驱动力。

机制:原子扩散

烧结发生在低于材料熔点的温度下。原子不是熔化和流动,而是在颗粒表面和内部迁移和移动。

这种原子扩散使得材料能够移动到颗粒之间的接触点,形成并生长“颈部”。这些颈部是连接颗粒的固体桥梁,形成了坚固的、连贯的整体。

烧结的三个阶段

从粉末压块到致密固体的转变通常遵循三个不同的、重叠的阶段。

阶段 1:初始颈缩和粘合

在过程开始时,在相邻颗粒的接触点处形成并生长出颈部。

在此阶段,整体致密化很小,但由于颗粒之间形成了化学键,部件获得了显著的强度。孔隙率在很大程度上仍然是相互连通的。

阶段 2:致密化和孔隙通道化

随着颗粒之间的颈部增大,它们开始合并。孔隙形成相互连通的圆柱形通道网络。

这是发生大部分致密化和收缩的阶段。随着孔隙的消除和密度的快速增加,物体明显收缩。

阶段 3:孔隙隔离和最终密度

在最后阶段,孔隙通道会闭合,成为材料内部隔离的球形空隙。

致密化急剧减慢,因为现在去除剩余的孔隙要困难得多。与此同时,晶粒长大(材料晶体结构的粗化)可能会加速,这通常是不可取的。

理解权衡和挑战

尽管常规烧结功能强大,但它是一个平衡行为。要实现期望的结果,需要管理几个相互竞争的因素。

核心冲突:致密化与晶粒长大

这是烧结中的主要挑战。促进致密化的相同条件(高温、长时间)也促进晶粒长大。

对于大多数结构应用而言,理想的材料具有最大的密度和非常细的晶粒结构。过度烧结会导致晶粒增大,即使密度很高,也常常会降低材料的强度和韧性。

管理收缩

由于烧结会消除孔隙率,部件会收缩。这种收缩可能很大(在线尺寸上可达 20% 或更多),在设计初始模具和生坯时必须精确计算和补偿。

不均匀的收缩可能导致翘曲或开裂,因此过程控制对于生产尺寸准确的零件至关重要。

残余孔隙率问题

通过常规烧结实现 100% 理论密度极其困难。几乎总是存在少量残余孔隙率。

这些孔隙可以充当应力集中点,限制最终部件的机械性能。

根据目标做出正确的选择

了解烧结原理可以让你操控过程以实现特定的材料性能。

- 如果您的主要重点是最大的机械强度: 您的目标是实现接近完全致密化,同时严格防止晶粒长大,通常通过使用仍能实现致密化的最低可能温度和时间来实现。

- 如果您的主要重点是制造多孔材料(例如过滤器): 您应该在初始或中间阶段停止烧结过程,以保留开放的、相互连通的孔隙网络,同时仍然提供足够的强度。

- 如果您的主要重点是尺寸稳定性: 您必须优先考虑均匀的粉末堆积和精确的热控制,以确保部件在整个过程中收缩是可预测和一致的。

掌握这些变量是将简单粉末转化为具有定制性能的高度工程化材料的关键。

总结表:

| 方面 | 描述 |

|---|---|

| 过程 | 在熔点以下加热粉末压块以粘合颗粒。 |

| 关键机制 | 原子扩散降低表面能,形成固体颈部。 |

| 主要结果 | 密度和强度增加;显著且可预测的收缩。 |

| 主要挑战 | 平衡致密化与不利的晶粒长大。 |

准备好优化您的烧结过程以获得卓越的材料性能了吗? KINTEK 专注于精密实验室炉和耗材,这些是控制烧结所必需的。无论您是开发先进陶瓷还是金属部件,我们的设备都能确保实现目标密度和微观结构所需的热均匀性和控制。 立即联系我们的专家,讨论我们如何支持您实验室的烧结和材料开发目标。

图解指南