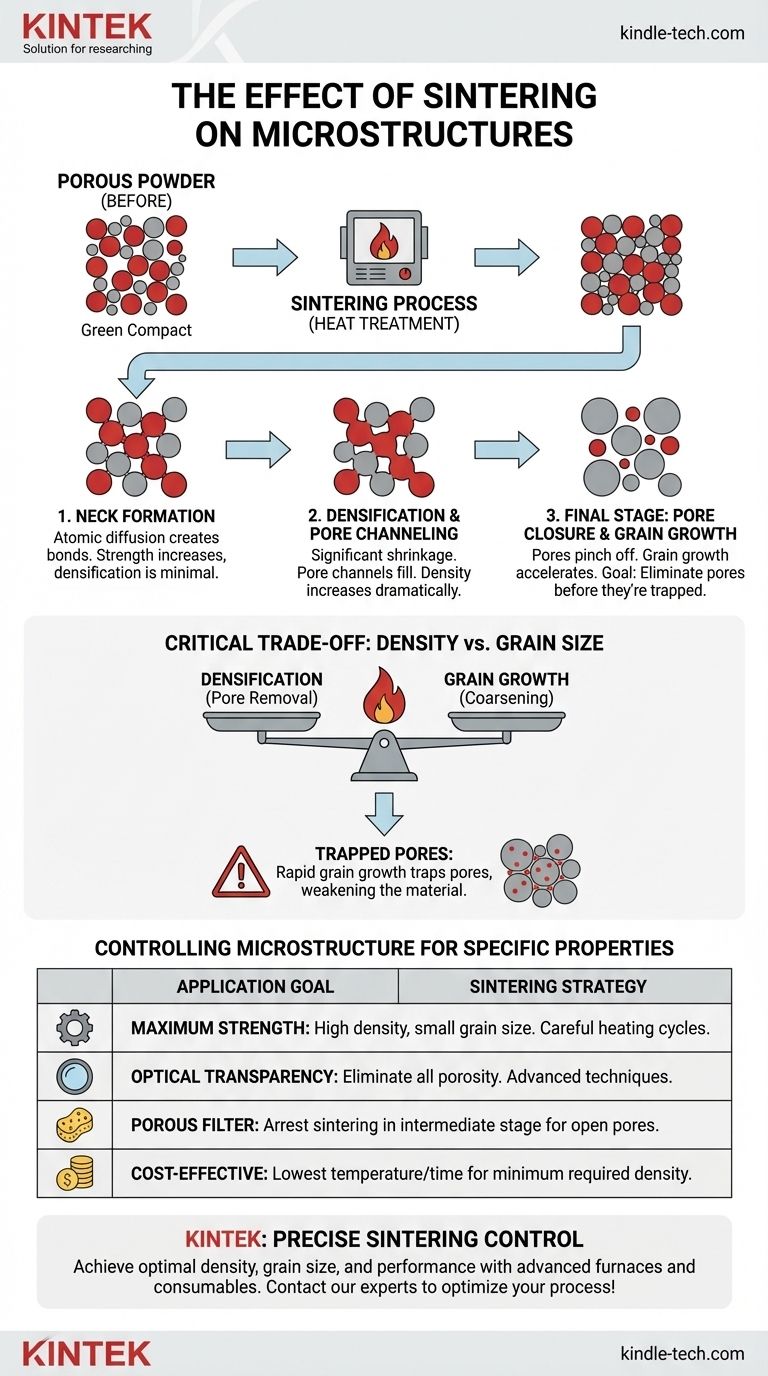

本质上,烧结是一种热处理工艺,它从根本上将多孔的粉末颗粒集合转变为致密的固体物体。 这种转变是通过原子扩散实现的,使颗粒粘合在一起,孔隙收缩并消除,晶粒长大。结果是材料微观结构发生巨大变化,进而决定了其最终的物理和机械性能。

烧结主要是在两种相互竞争的现象之间进行平衡:致密化(孔隙的去除)和晶粒长大。最终的微观结构是您如何使用温度、时间和气氛等工艺参数来控制这种权衡的直接结果。

烧结的核心机制

要理解对微观结构的影响,首先必须了解烧结的工作原理。它是由降低细粉末高表面能的热力学愿望驱动的。

驱动力:表面能的降低

细粉末的压块具有巨大的表面积,这是一种高能、热力学不稳定的状态。烧结提供了热能,使原子移动并通过颗粒粘合和消除颗粒间的空隙来减少这种表面积。

初始阶段:颈部形成

在过程开始时,原子扩散到相邻粉末颗粒的接触点。这会形成小的“颈部”将颗粒粘合在一起。在此阶段,粉末压块的强度会显着增加,但整体致密化程度很小。

中间阶段:致密化和孔隙通道化

这是发生最显著致密化的阶段。颈部变大,颗粒间的孔隙形成相互连接的通道网络。原子扩散(主要沿着晶界)将物质从颗粒主体移动到填充这些通道,导致物体收缩,密度急剧增加。

最终阶段:孔隙闭合和晶粒长大

随着致密化接近理论最大值,孔隙通道会闭合,形成孤立的、通常是球形的孔隙。在此阶段,晶粒长大可能会显着加速。主要目标是在晶粒长得太大而将孔隙困在其中之前消除这些最终的孤立孔隙。

主要的微观结构变化

烧结直接决定了材料最终的内部结构。关键的变化是密度、晶粒尺寸和孔隙形貌。

致密化:孔隙的消除

最明显的影响是空隙空间或孔隙率的减少。“生坯”(未烧结)部件的密度可能为 50-60%,但完全烧结的部件可以超过其理论最大密度的 99%。密度的增加直接导致机械强度和导热性等性能的提高。

晶粒长大:晶体的粗化

当颗粒融合并消除孔隙时,原始颗粒边界被晶界取代。在降低能量的相同需求驱动下,这些晶粒会长大,吞并较小的晶粒。最终的晶粒尺寸是一个关键的微观结构特征,它在很大程度上影响硬度和断裂韧性。

孔隙的形状和分布

在烧结过程中,孔隙的形状会演变。颗粒间的非规则空隙会演变成圆柱形通道的网络,最终变成小的、孤立的球形孔隙。任何残留孔隙的最终分布至关重要;位于晶界处的少量孔隙比困在晶粒内部的孔隙对材料的机械强度损害要小得多。

理解权衡:密度与晶粒尺寸

实现所需的微观结构很少是简单的。该过程涉及在致密化和晶粒长大之间进行关键的权衡。

相互竞争的过程

致密化和晶粒长大是相互竞争的过程,它们都因较高的温度和较长的烧结时间而加速。理想的过程允许快速致密化,同时抑制或控制晶粒长大的速率。

夹带孔隙的问题

如果晶粒长大过快,快速移动的晶界可能会扫过孔隙,将其困在晶格内部。一旦孔隙被困在晶粒内部,就极难去除。这些内部孔隙充当应力集中点,对材料的机械强度以及陶瓷等材料的光学透明度等性能具有极大的危害。

烧结参数的作用

成功的关键在于控制烧结参数。温度提供扩散所需的能量,时间决定这些过程运行多久,而气氛可以防止氧化,有时还会影响扩散速率。微调这些变量是引导微观结构朝所需结果发展的方式。

控制微观结构以获得特定性能

您对烧结的方法应取决于组件的最终用途。通过控制微观结构的演变,您可以设计材料的最终性能。

- 如果您的主要重点是最大的机械强度: 您必须优先考虑实现接近完全密度,同时保持最终晶粒尺寸尽可能小,这需要精心优化的加热循环。

- 如果您的主要重点是光学透明度(用于先进陶瓷): 您必须消除几乎所有的孔隙率,因为即使是微观孔隙也会散射光线。这通常需要压力辅助烧结等先进技术。

- 如果您的主要重点是制造多孔过滤器或载体: 您应该有意地在中间阶段停止烧结过程,以保留开放的、相互连接的孔隙网络。

- 如果您的主要重点是具有成本效益的制造: 您的目标是实现实现应用所需最低密度和性能规格的最低温度和最短时间。

最终,掌握烧结就是有意地引导微观结构演变路径,以设计出您所需的最终材料性能。

总结表:

| 微观结构变化 | 对材料性能的影响 |

|---|---|

| 致密化(孔隙去除) | 提高强度、硬度和导热性 |

| 晶粒长大 | 影响韧性和硬度;需要仔细控制 |

| 孔隙形状演变 | 决定最终孔隙分布和材料完整性 |

| 权衡:密度与晶粒尺寸 | 平衡机械强度和制造效率的关键 |

准备好精确设计您的材料微观结构了吗? KINTEK 的先进烧结炉和耗材为您实验室特定应用(从高强度部件到多孔过滤器)提供实现最佳密度、晶粒尺寸和性能所需的精确温度、气氛和过程控制。立即联系我们的专家,讨论我们如何优化您的烧结过程!

图解指南