在实践中,薄膜干涉效应通常在几微米或更薄的薄膜中观察到。尽管“薄膜”的技术定义在材料沉积方面可以延伸到 100 微米,但在达到该点之前,产生虹彩的可见干涉图案就会失效。

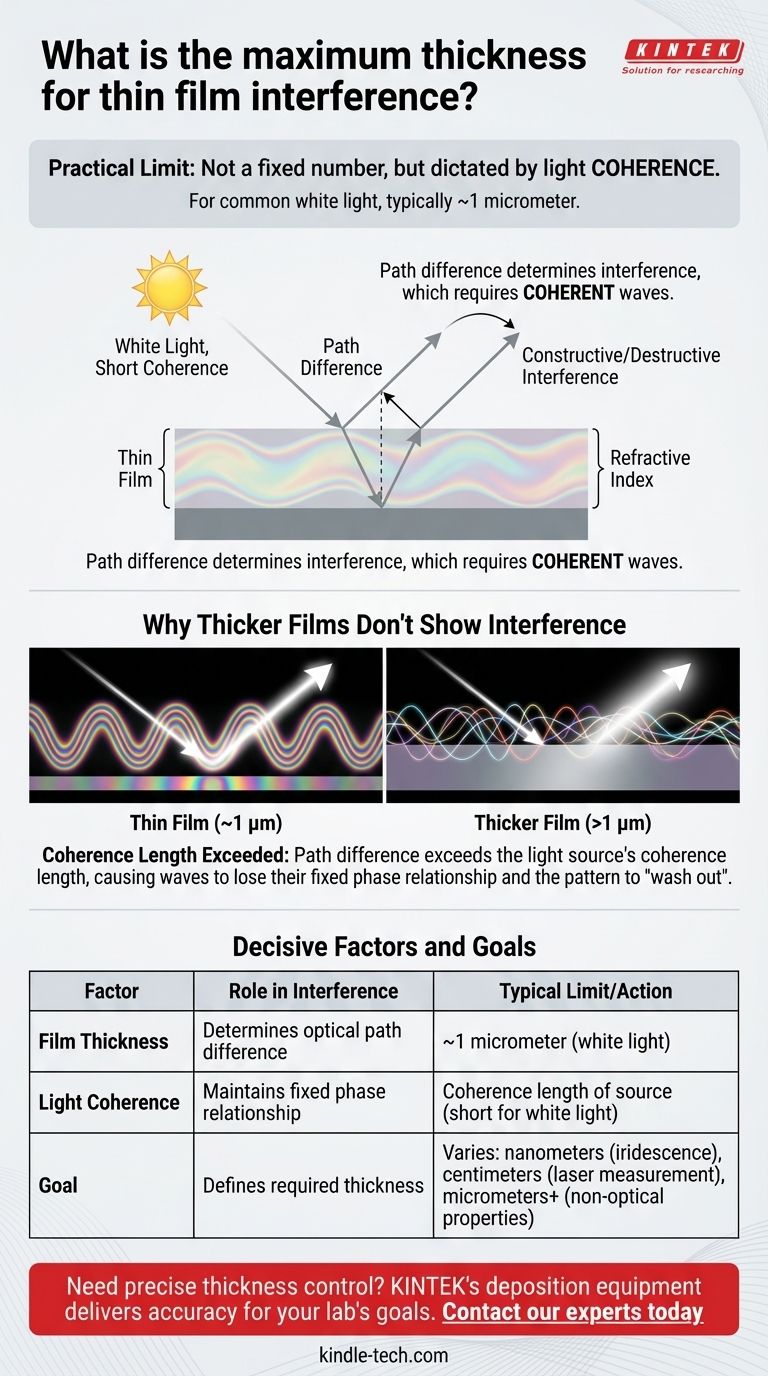

可观察到的薄膜干涉的最大厚度不是一个固定值,而是由光源的相干性决定的实际限制。对于普通白光,这个限制通常在 1 微米左右,因为在更厚的厚度下,反射光波会失去固定的相位关系,干涉图案会消失。

薄膜干涉的原理

要理解厚度限制,我们首先需要了解产生这种效应的机制。干涉是光波相互作用的结果。

光波在薄膜中如何相互作用

当光照射到薄膜(如肥皂泡或油膜)上时,一部分光从顶表面反射。其余的光进入薄膜,从底表面反射,然后再次射出。

现在你有两个沿同一方向传播的独立光波。薄膜干涉就是当这两个波相遇并结合时发生的事情。

光程差的关键作用

穿过薄膜的波比从顶表面反射的波传播的距离更长。这个额外的距离被称为光学路径差。

光程差主要由薄膜的厚度和折射率决定。正是这种差异决定了波是相互增强(相长干涉,产生鲜艳的颜色)还是相互抵消(相消干涉,产生暗条纹)。

相干性的概念

要发生干涉,两个反射波必须是相干的。这意味着它们必须起源于同一个初始波,并保持彼此之间恒定、可预测的相位关系。

把它想象成两个试图表演同步舞蹈的舞者。如果他们同步开始并保持同步,他们结合的动作是有条理和有力的。如果一个舞者延迟了,他们就会失去同步,表演就会变成一团糟。

为什么更厚的薄膜看不到干涉

薄膜干涉的限制从根本上说是相干性的限制。随着薄膜变厚,两个反射波无法再保持同步的“舞蹈”。

超出相干长度

每种光源都有一个称为相干长度的特性。这是其光波可以保持固定相位关系的最大路径差。

太阳或灯泡等自然光源是无数独立波的杂乱组合。它们的相干长度非常短,通常不到一微米。

如果薄膜太厚,其产生的光程差超过了光的相干长度,则两个反射波将变得实际上不相关。

“冲淡”效应

当反射波不再相干时,它们仍然会组合,但它们的相位关系是随机的。相长和相消效应在整个光谱中平均化。

我们眼睛看到的不是明显的颜色或图案,而是均匀的反射。干涉条纹变得如此之多且紧密地堆积在一起,以至于它们模糊在一起,有效地“冲淡”成白光。

理解细微差别

“最大厚度”这个术语可能会引起误解,因为它取决于上下文。区分薄膜的一般定义和干涉的具体要求至关重要。

“薄膜”与干涉极限

对于材料科学和沉积而言,厚度可达 100 微米的薄膜仍可被视为“薄膜”。然而,对于普通光源来说,它太厚了,无法产生可见的干涉图案。

“一微米”的经验法则专门适用于白光下的光学现象干涉。

光源是决定性因素

干涉的失效是光源相干长度的函数。高度相干的光源,如激光,其相干长度可以达到米甚至公里。

使用激光,您可以在厘米甚至更厚的材料中创建和测量干涉图案。这是科学和工程中许多高精度干涉仪的原理基础。

将其应用于您的目标

理想的薄膜厚度完全取决于您试图实现的目标。

- 如果您的主要重点是产生可见的虹彩(例如,装饰涂层、肥皂泡): 将薄膜厚度保持在几百纳米到大约一微米的范围内,以便与白光良好配合。

- 如果您的主要重点是使用干涉测量法进行精确测量: 最大厚度仅受光源相干长度的限制,如果您使用激光,则可以测量更厚的样品。

- 如果您的主要重点是非光学特性(例如,导电性、材料强度): 薄膜的厚度可以更大,但您不应期望在超过几微米的厚度下看到经典的干涉效应。

最终,观察薄膜干涉是薄膜厚度与其照明光线的相干性之间微妙的相互作用。

摘要表:

| 因素 | 在薄膜干涉中的作用 | 可见干涉的典型限制 |

|---|---|---|

| 薄膜厚度 | 决定反射波之间的光学路径差。 | ~1 微米(对于白光) |

| 光相干性 | 决定波是否保持固定的相位关系以产生干涉。 | 光源的相干长度(白光短) |

| 目标 | 定义所需的厚度(例如,虹彩与测量)。 | 不同(颜色为纳米级,激光下为厘米级) |

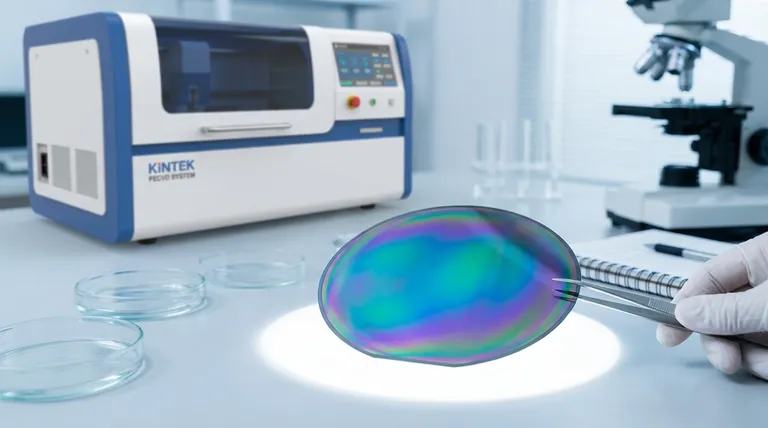

需要为您的应用精确控制薄膜厚度吗? 无论您是开发装饰涂层、光学传感器还是先进材料,KINTEK 的沉积设备和耗材系列都能提供您的实验室所需的精度和可重复性。立即联系我们的专家,讨论我们如何支持您的薄膜研究和生产目标。

图解指南

相关产品

- RF PECVD 系统 射频等离子体增强化学气相沉积 RF PECVD

- 倾斜旋转等离子体增强化学气相沉积 PECVD 设备管式炉

- HFCVD设备用于拉丝模具纳米金刚石涂层

- 915MHz MPCVD金刚石设备 微波等离子体化学气相沉积系统反应器

- 化学气相沉积CVD设备系统腔体滑动PECVD管式炉带液体气化器PECVD设备